KADOKAWAが11月6日、映画『Fukushima 50』(以下、『50』)のDVDを発売しました。映画館「フォーラム福島」の阿部泰宏さんとのコラボ企画、「映画から考える3・11」(マガジン9)第2回でも取り上げる予定です。

ここでは、私が個人的に『50』を観て感じたり考えたりしたことについて書きたいと思います。

映画『Fukushima 50』の概要はこちら→公式サイト

<事実にもとづく物語>という字幕

『50』を観た後、私は率直に言って「なんかちがうなあ」という印象をもちました。まず事故後の政府と東電の対応について、私の持っている知識とは違っているところがあり、引っかかりがありました。映画の中で描かれている人間ドラマについても、「ちょっと話がうまくできすぎているなあ」と感じました。

この違和感の元をたどれば、映画の冒頭に入る<事実にもとづく物語>という字幕に行き着きます。<事実を元にしたフィクション>でもなければ、<この物語はフィクションです。実在の人物・団体とは一切関係ありません>でもなく、あえて<事実にもとづく物語>。私には、ものすごく「真実味」を打ち出そうとしている語感の字幕だと感じられました。

であれば、「どこらへんまでが事実なのかな」ということが気になります。

はじめの字幕で自らハードルを高くしているのですから、映画の中身もかなりのところまで事実を堅持しているべきだと思いますが、実際はどうなのでしょうか。

『50』について、「ここが事実とちがうぞ!」というツッコミは、劇場公開された今春から、たくさん入っているようです。たとえば、「社名が『東都電力』に変わっていること」とか、「首相の現地視察によって1号機のベントが遅れた、という印象を与えようとしていること」とか。

それらの指摘は、その通りだと思います。けれど、私の一番の違和感は「事実と違うこと」そのものとも、少し違っています。

事実とそうでないところの境界を示さないまま<事実にもとづく物語>として差し出されたこの作品を観ていると、「映画という【作品】内でなら、この程度の加工は許されるのかな…」「でもやっぱり、この事実は変えてはいけないんじゃないかな…」などと、迷い混乱してしまうのです。

私が特にその違和感を強く感じたのは、映画の主役の一人である当時の1・2号機当直長、「伊崎利夫」の人物設定についてです。

危機に瀕した1・2号機のキーマン「伊崎当直長」は、吉田所長の同級生ではなかった

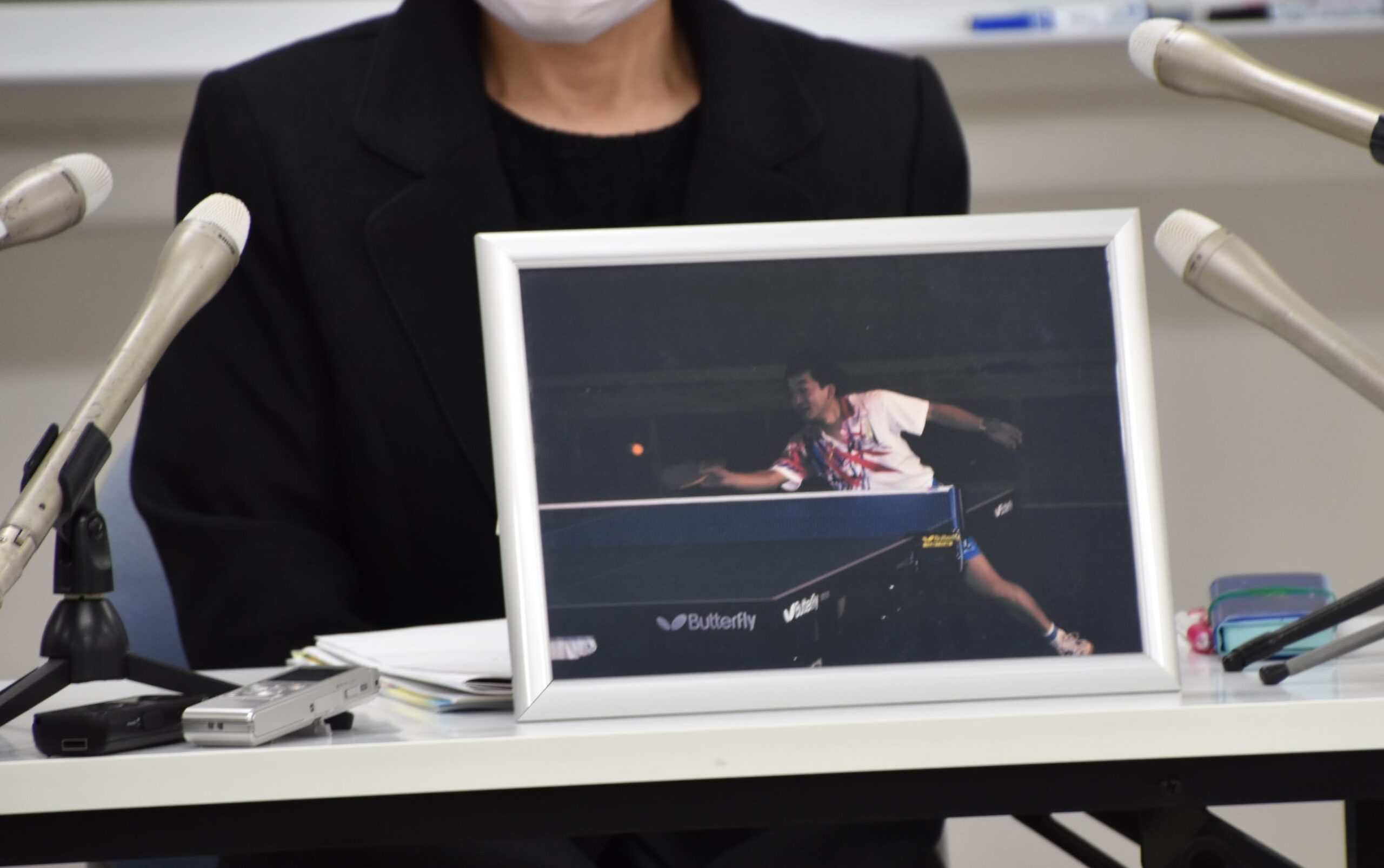

停電した中央制御室内での「暗闘」や、人力でベントにのぞむ「決死隊」の派遣など、緊迫した場面はこの「伊崎」を中心に展開していきます。ちなみに、演じているのは日本を代表する俳優、佐藤浩市です。吉田昌郎所長を演じる渡辺謙とのダブル主演です。

この「伊崎利夫」という人は、実在しません。実際の当直長として1・2号機の中央制御室にいた伊沢郁夫氏と、復旧班長として免震重要棟にいた曳田史朗氏の2人をブレンドした人物設定だと思われます。(※1)

映画では伊崎当直長が上司の吉田所長を「吉やん」と呼び、驚いた部下たちが「二人は同級生だ」と噂する場面があります。しかし実在の伊沢氏は、吉田氏より4歳年下。ほんとうに吉田氏と同い年なのは、同じ免震重要棟にいた曳田氏のほうです。

また、映画のラストで、伊崎当直長が吉田所長からもらった手紙の内容を思い返すシーンがあります。

伊崎が手紙に目をやると、吉田所長(渡辺謙)の渋い「語り」が始まります。

<伊崎…あのときお前がいてくれて本当によかった。状況がさらに悪くなったら、最後は全員待機させ、お前と残ろうと決めていた。お前だけは、俺と一緒に死んでくれると思ってたんだ…>

映画『Fukushima 50』より

伊崎と吉田、2人の友情を印象づけるシーンですが、門田隆将氏の原作(※2)によれば、同じ趣旨の吉田所長の手紙は、曳田氏に宛てて書かれたもののようです。

なぜ、映画はあえて、吉田所長と伊崎当直長を「同い年」という設定にしたのでしょうか?

当直長の「娘」、実は3人の「息子」?

もう一つ言えば、映画内の伊崎当直長には、遥香という娘がいて、人気俳優の吉岡里帆が演じています。2人は事故前に親子げんかをしていて、原発危機のさなか、父が「ごめん」と打ったメールに対して、娘が「元気に帰ってこなけりゃ許さない」と返信するシーンが用意されています。

しかし、門田氏の原作によると、実際の1・2号機当直長だった伊沢利夫氏にいたのは、3人の息子です。実際にあったメールのやりとりは、以下のような内容だそうです。

伊沢 <お父さんは最後まで残らなくてはいけないので、年老いた祖父さんと、口うるさい母ちゃんを、最後まで頼んだぞ>

息子たち<おやじ、なに言ってるんだ。死んだら許さない>

門田隆将『死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発』より

原作は<ノンフィクション>を掲げており、実在の人間関係を変えて書いているとはさすがに思えませんが…なぜ映画ではあえて「娘」にしたのでしょうか?

「男の友情」「女は銃後の支え」…?

このように『50』は、福島第一原発1・2号機当直長と、その家族の設定を変えました。その変更のねらいはなんなのでしょうか。

私はまず、「男の友情」という印象は強まっただろうと感じます。実際の吉田氏と伊沢氏との間にも信頼関係はあったのだと思いますが、映画ではそれがかなり強調されています。“絶体絶命の難局を男同士の絆で切り抜けた!”といった感じです。

もう一つ気になったのは、「女は銃後の支え」的な価値観が必要以上に加えられているのではないか、ということです。“男は前線で戦い、女は年寄り子どもの世話をしながら男の帰りを待つ”といった印象です。そうした雰囲気は、映画全体を通して漂っていますが、先に述べたような、実際には息子である当直長の子どもを娘という設定にして描いている点などは、それを端的に示していると思います。

また、少し細かくなりますが、この変更によって見えにくくなっている要素もあるようです。それは、吉田所長のいた「免震重要棟」と、1・2号機内にある「中央制御室」との、イチエフ内のコミュニケーション不足の問題です。

NHKスペシャル取材班による著書(※3)の指摘をまとめると、実際には以下のような状況だったようです。

3月11日の午後、吉田所長は1号機の冷却装置、通称「イソコン」は動いていると考えていた。しかし、伊崎当直長が仕切っていた中央制御室では停電のため計器が見られず、イソコンが稼働しているか確認できていなかった。この重要なことが、中央制御室から吉田所長には伝えられていなかった。そして実際にはイソコンは止まっており、1号機はメルトダウンし、水素爆発を起こした。

もちろん、実際の吉田氏と伊沢氏との間の信頼関係を否定するつもりはありません。しかし、映画『50』は二人の友情を強調して取り上げることによって、結果として「免震重要棟と中央制御室とのコミュニケーション不足」という課題を覆い隠してしまった、という部分はあると思います。

原発事故に、精神論的ストーリー展開をあてはめた

いまあげてきたような変更は、「許容範囲」なのか。さまざまな意見があるだろうと思います。似たようなストーリー展開は、多くの「大作もの」の映画で見受けられますし、「映画なんだからこれくらい、いいじゃん」と言う人もいると思います。

しかし、私はちょっと反対です。

「男の絆」や「女の涙」。それで難局を切り抜けた!という精神論的なストーリー展開は、多くの人が受け入れやすいのかもしれません。しかし、その「受け入れやすさ」は、原発事故をテーマにする場合、むしろ避けるべき、警戒すべきものではないでしょうか。

福島原発事故は日本で実際に起きた事故であり、今でも多くの人が苦しんでいます。その事故を、受け入れやすい、飲み下しやすいストーリーに落とし込むのはいかがなものかと思います。あの事故を、「感動的」な娯楽作品のひとつとして「消費」してしまうことには、ならないでしょうか。

はじめの話に戻りますが、<事実にもとづく物語>という字幕が冒頭大写しにされる一方、どこまでが事実で、どこからが作り話なのかが、観客側には提示されることはありません。1・2号機当直長の年齢やご家族のことなどは、よほど関心を持っている人たちでなければ、疑問に思わないでしょう。「男の絆」や「女の涙」、「難局にあたって人はかくあるべし」といった精神論まで、まるごと“事実”として受け取る人もいると思います。

なぜわざわざ、そのようなストーリーにしたのか。私は首をかしげてしまいます。

【参考文献】

※1 共同通信社原発事故取材班・高橋秀樹編著『全電源喪失の記憶――証言・福島第1原発――1000日の真実』(祥伝社)

※2 門田隆将『死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発』(角川文庫)

※3 NHKスペシャル「メルトダウン」取材班『福島第一原発 1号機冷却「失敗の本質」』(講談社現代新書)

コメント

[…] 映画『Fukushima 50』①あの映画の“物語”部分について 映画『Fukushima 50』②あの映画の”事実”部分について […]